Das BFSG (Barrierefreiheitsstärkungsgesetz) hat die Anforderungen für Gestaltung und Technik von bestimmten Webseiten und Online-Shops neu definiert. Mit Inkrafttreten des BFSG Mitte 2025 müssen bestimmte digitale Produkte und Dienstleistungen barrierefrei sein. Aber was genau bedeutet barrierefrei? Welche Folgen hat das BFSG für Webseiten? Und für wen gilt das Gesetz überhaupt?

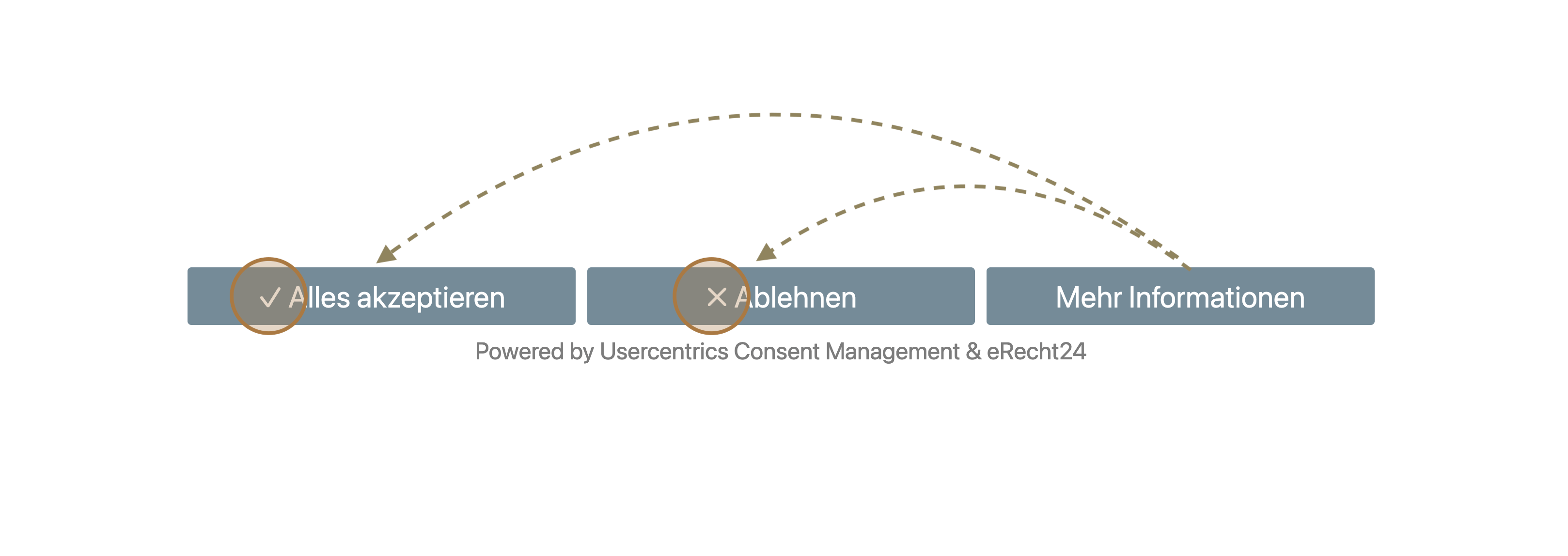

Das BFSG soll allen Menschen den Zugang zu Informationen und Dienstleistungen bzw. Produkten ermöglichen – denn besonders im Online-Bereich sind für beeinträchtigte Menschen viele Barrieren, die sie von einer solchen Teilhabe ausschließen.

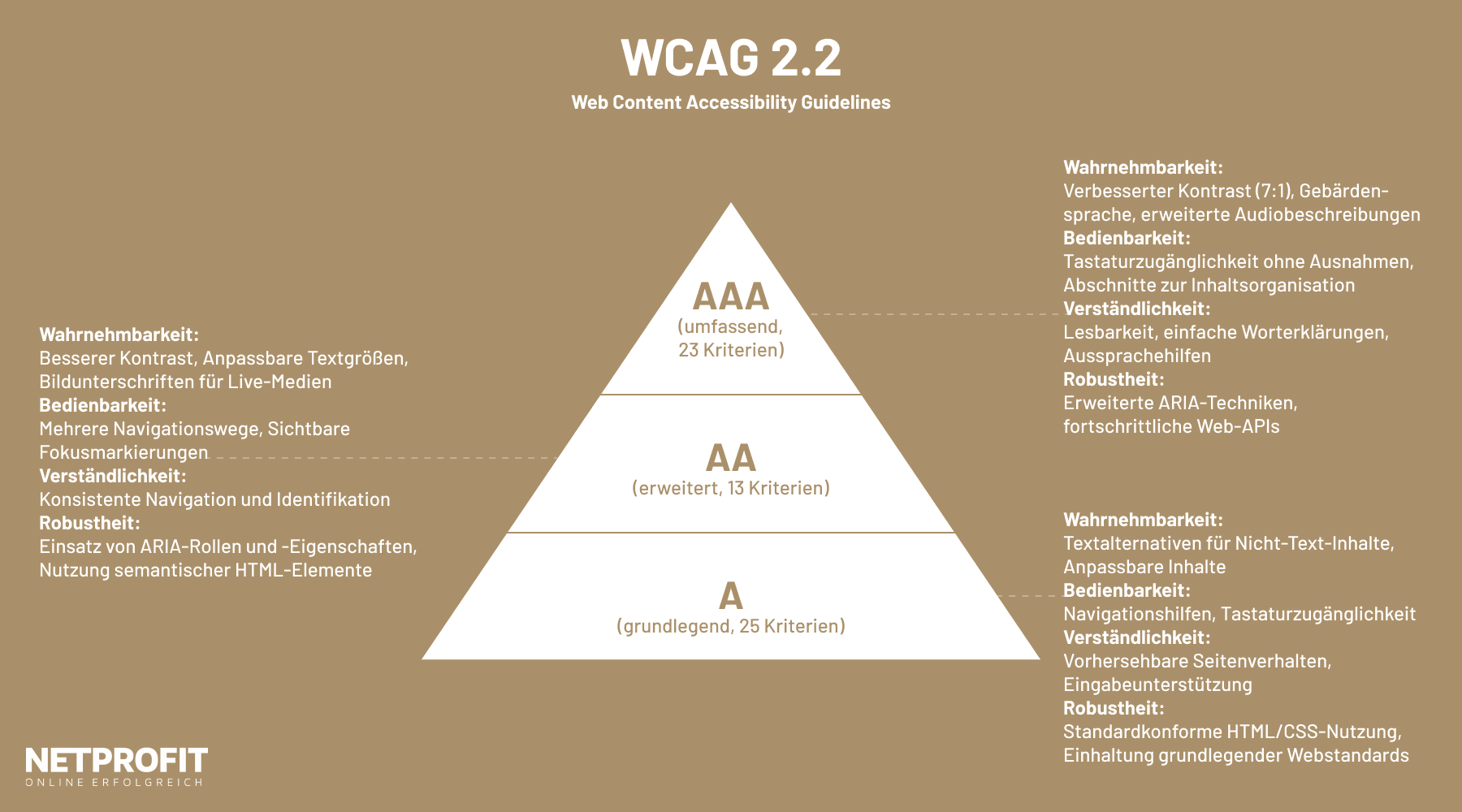

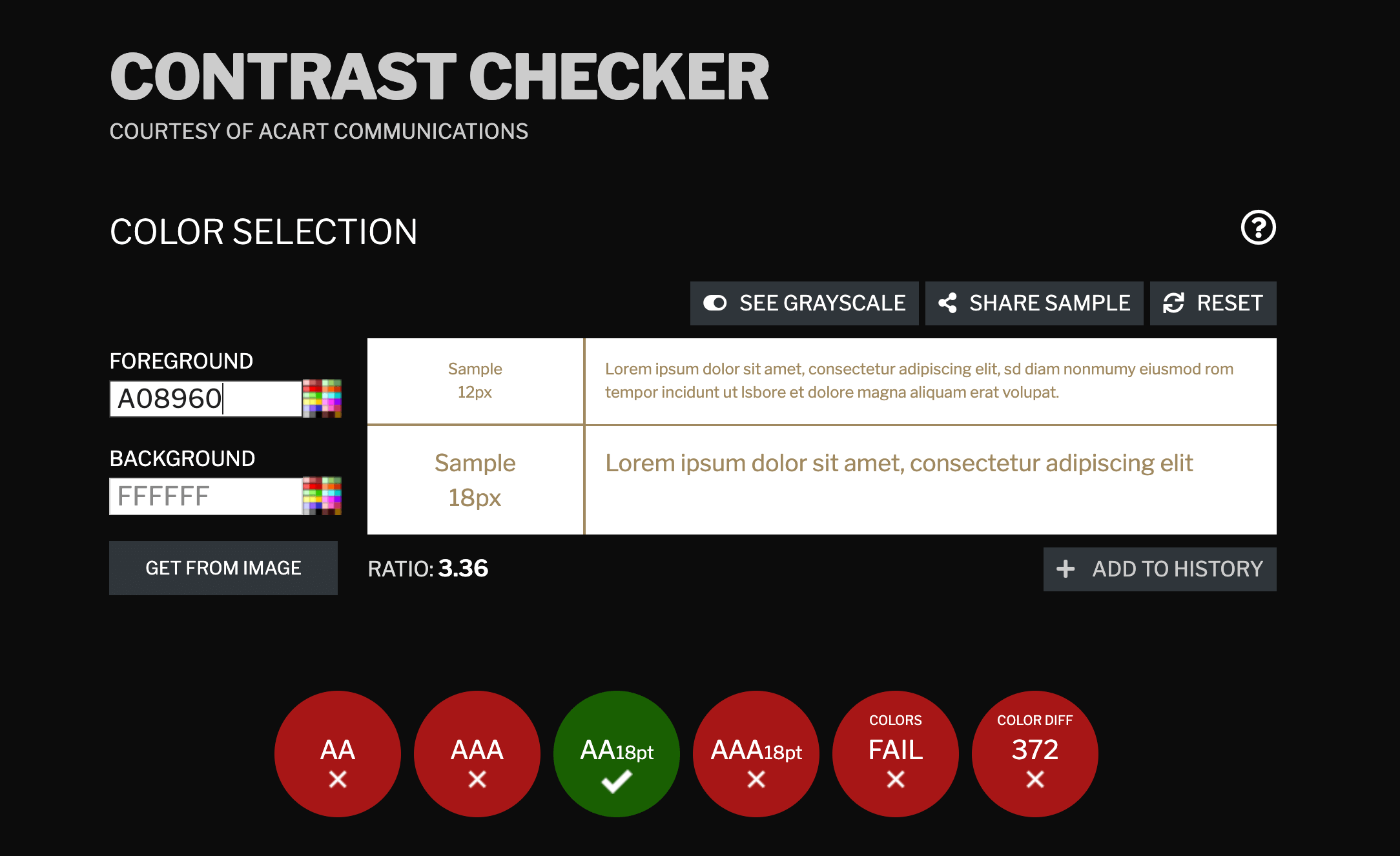

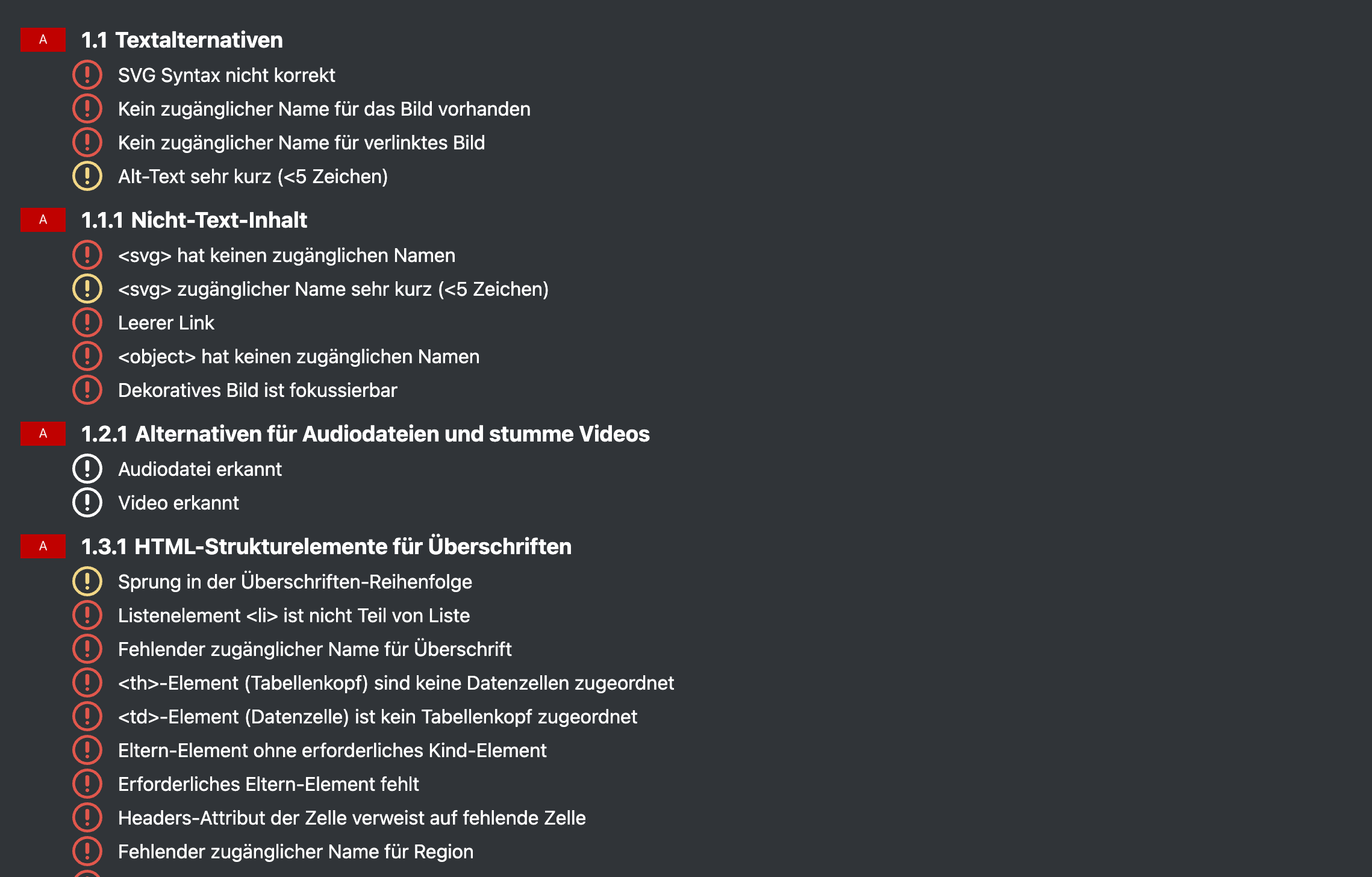

👉🏼 In diesem Blogbeitrag werden wir die Auswirkungen des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes für Webseiten genauer unter die Lupe nehmen. Dazu sehen wir uns auch die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) des W3C an, die als Maßstab gelten.

Kommentare zu BFSG (Barrierefreiheitsstärkungsgesetz) ▸ Anforderungen & Umsetzung für Webseiten, Online-Shops